1.「認知症」ってどんな病気?

記憶や判断力の障害により、生活に支障をきたす状態

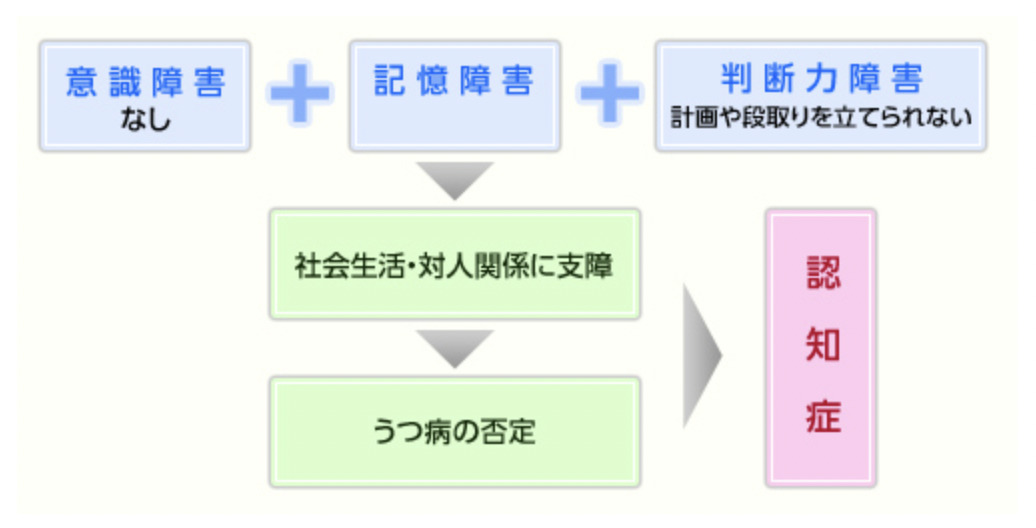

「認知症」とは老いにともなう病気の一つです。さまざまな原因で脳の細胞が死ぬ、または働きが悪くなることによって、記憶・判断力の障害などが起こり、意識障害はないものの社会生活や対人関係に支障が出ている状態(およそ6か月以上継続)をいいます。

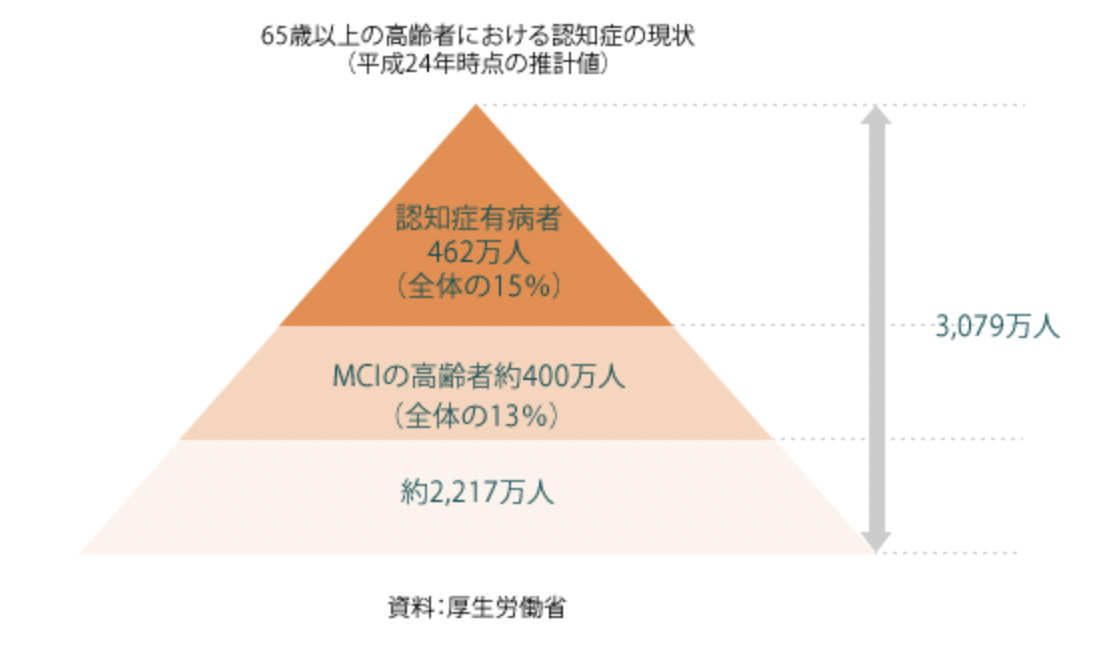

我が国では高齢化の進展とともに、認知症の人数も増加しています。65歳以上の高齢者では平成24年度の時点で、7人に1人程度とされています。なお、認知症の前段階と考えられているMCI(※1)の人も加えると4人に1人の割合となりますが、MCIの方がすべて認知症になるわけではありません(下図参照)。また、年齢を重ねるほど発症する可能性が高まり、今後も認知症の人は増え続けると予想されています(※2)。

※1:MCI=Mild Cognitive Impairment

正常と認知症の中間ともいえる状態のことだが、日常生活への影響はほとんどなく、認知症とは診断できない。MCIの人のうち年間で10~15%が認知症に移行するとされている。

※2:出典『都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応』(平成25年3月・朝田隆)

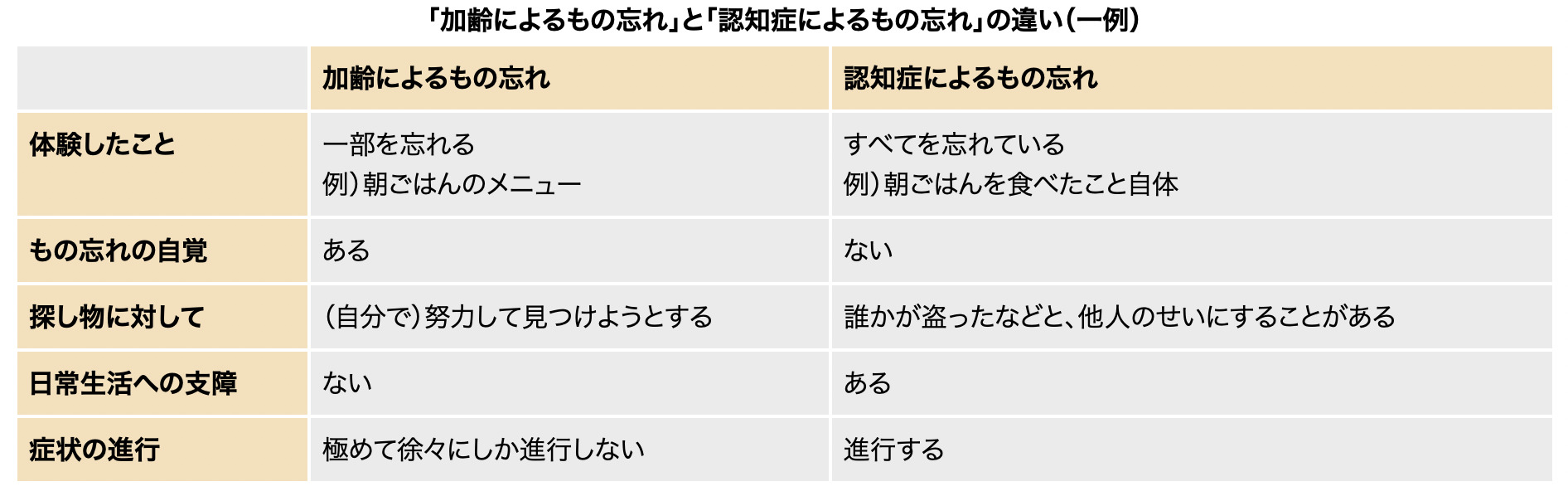

年をとればだれでも、思い出したいことがすぐに思い出せなかったり、新しいことを覚えるのが困難になったりしますが、「認知症」は、このような「加齢によるもの忘れ」とは違います。

例えば、体験したこと自体を忘れてしまったり、もの忘れの自覚がなかったりする場合は、認知症の可能性があります。

また、認知症の疾患として、代表的なものは次のとおりです。いくつかの認知症の原因として、異常なタンパク質が脳に溜まることや、脳の神経細胞が死ぬことにより発症することが報告されています。

● アルツハイマー型認知症

最も多いパターン。記憶障害(もの忘れ)から始まる場合が多く、他の主な症状としては、段取りが立てられない、気候に合った服が選べない、薬の管理ができないなど。

● 脳血管性認知症

脳梗塞や脳出血、脳動脈硬化などによって、一部の神経細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなり、神経細胞が死んだり神経のネットワークが壊れたりする。記憶障害や言語障害などが現れやすく、アルツハイマー型と比べて早いうちから歩行障害も出やすい。

● レビー小体型認知症

幻視や筋肉のこわばり(パーキンソン症状)などを伴う。

● 前頭側頭型認知症

会話中に突然立ち去る、万引きをする、同じ行為を繰り返すなど性格変化と社交性の欠如が現れやすい。

なお、遺伝によるケースは稀であり、さらに働き盛りの世代でも発症するおそれもあることから、認知症は誰にでも起こりうる病気と言えます。

こんにちは、これはコメントです。

コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント画面」にアクセスしてください。

コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。